気軽に宇宙を楽しんでいただき、天文学や科学を身近に感じていただけるよう、さまざまな宇宙の話題を提供していきたいと思います。

はじめに

こんにちは、うま🐴です。まだ暑いですが、少しずつ秋らしさが感じられるようになってきましたね。季節の変わり目には心機一転新しいことにチャレンジしたくなるのですが、筆者は何事にも飽きっぽく、何か始めても三日坊主で終わってしまうことが多々あります。今年こそは何か続けられるといいなぁと思っています。

さて、秋と言えばお月見ですね。今年の十五夜は10月1日なのだそうです。月は私たちにとって最も身近な天体と言っても過言ではないかと思いますが、まだまだ分からないこともあるのです。今回はそんな月について紹介したいと思います。

月の基本情報

まずは、月の基本的な情報から紹介したいと思います。月は地球の周りを回る衛星で、約27.3日で地球の周りを一周します(これを公転周期と言います。ちなみに、地球も太陽の周りを1年で一周しています。地球の公転周期は365日=1年です)。また、月も地球と同じように自転をしており、同じく27.3日で一回転しています(これを自転周期と言います。地球の自転周期は24時間=1日です)。質量は地球の約八十分の一ほどで、大きさ(半径)は地球の約四分の一です。

月の自転周期と公転周期は同じ!

私たちが普段見上げる月の模様は、常に同じです。これは月の自転周期と公転周期が同じであることが原因です。では、そもそもどうして月の自転周期と公転周期は同じなのでしょうか?

詳しい仕組みはここでは説明しませんが、これは月が地球のすぐ近くにあって地球からの引力を大きく受けていることが原因です。質量の大きな天体のすぐ近くを周っている天体は、公転周期と自転周期が同じになる性質があるということが分かっています。 1

さて、自転周期と公転周期が同じだと、どうしていつも同じ面が見えるのでしょうか? 言葉で説明するのは難しいので、次の絵を見てみてください。左側は極端な例として、月が自転していない場合が描かれています。一方で、右側には自転周期と公転周期が同じ場合が描かれています。右側の場合、月が地球の周りを一周する間に、月自身も一回転するので、月はいつも同じ面(ここでは「表」と書かれた面)を地球に向けています。このようにして、私たちはいつも同じ模様を見ることになるのです。

月の裏側は殺風景さっぷうけい!?

それでは、普段見ることのない月の裏側はどのような模様になっているのでしょうか…?

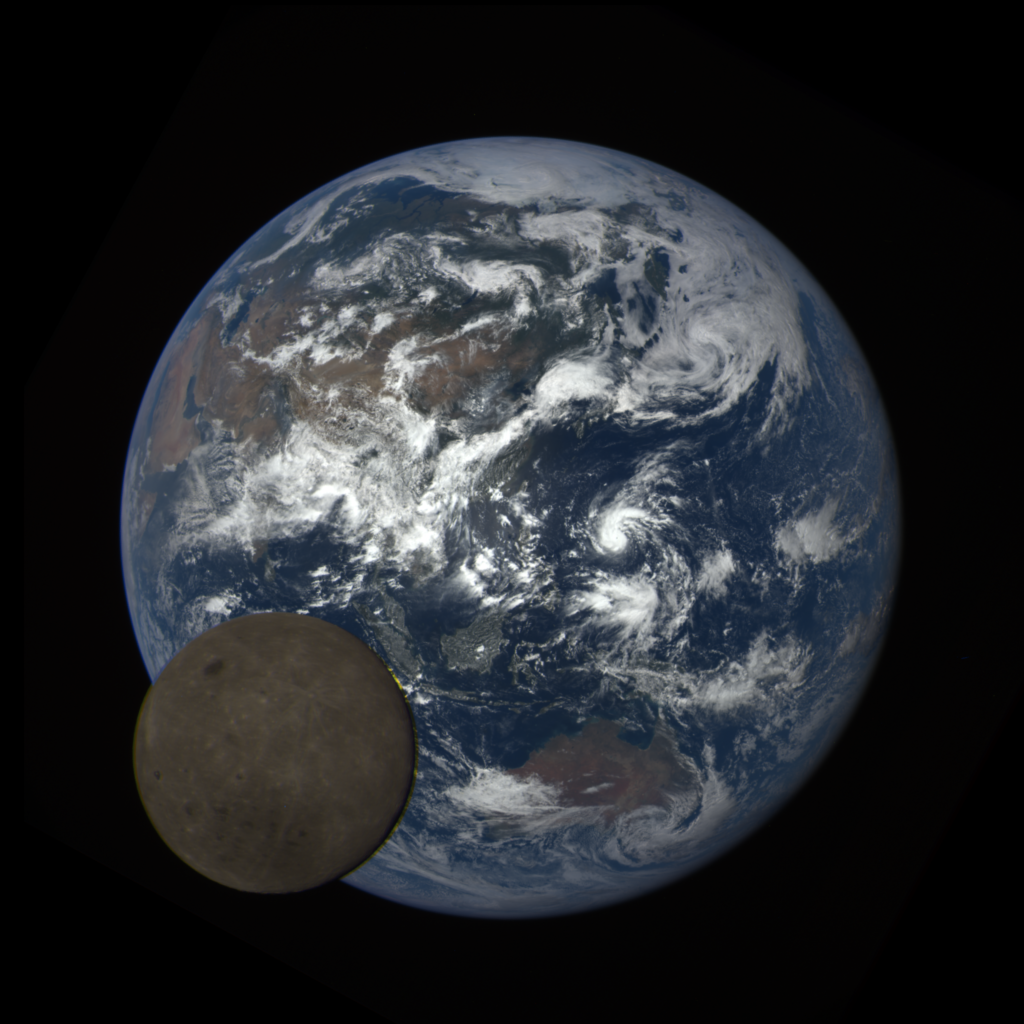

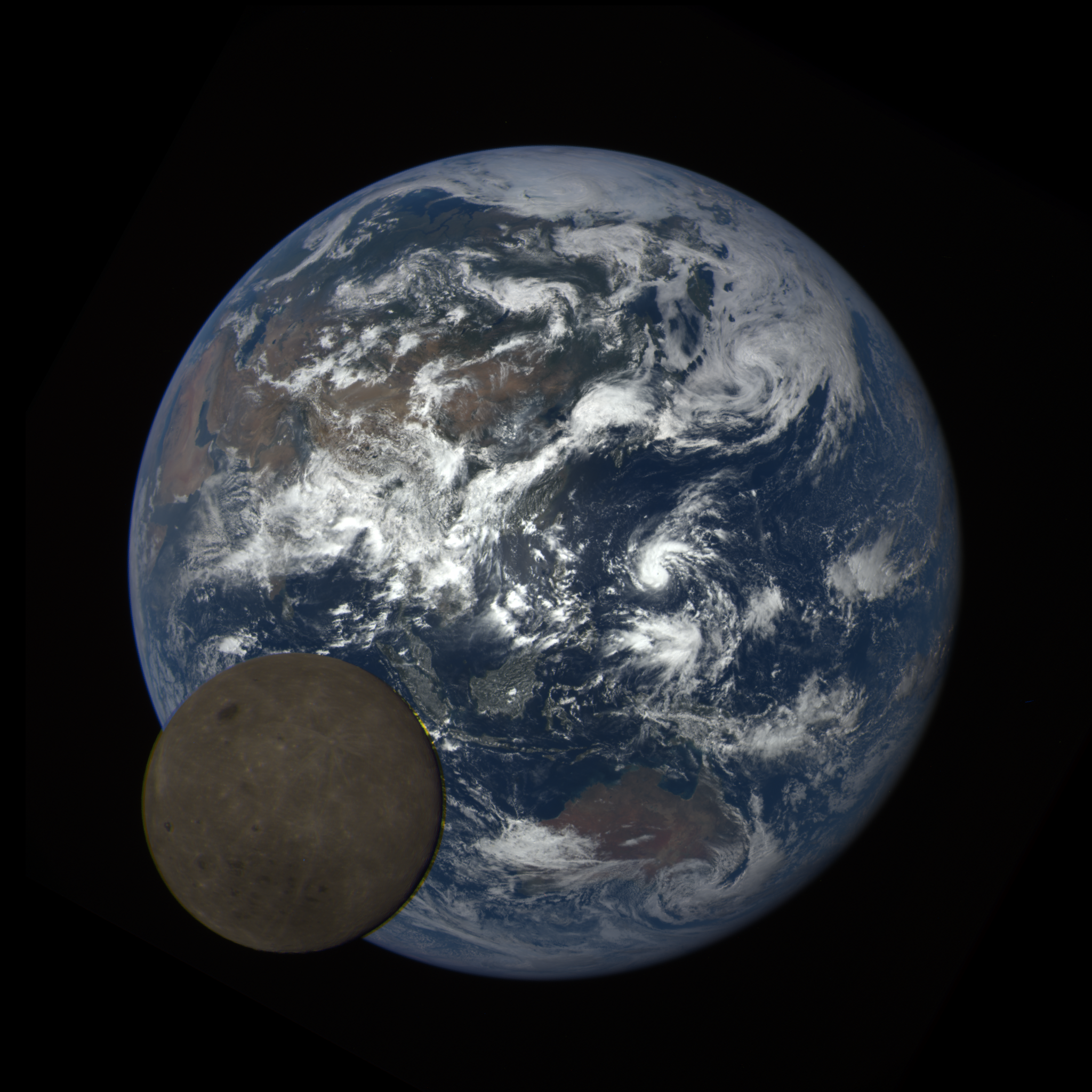

人類が初めて月の裏側の模様を目にしたのは、1959年のことでした。旧ソビエト連邦(現在のロシア)の「ルナ3号」という探査機が、宇宙空間から月の裏側の写真を撮りました。下の写真は、近年撮られた月の表面と裏面の写真です。

月の表側(左側の写真)には暗く見える部分と白や灰色っぽく見える部分があります。この暗い部分は「海」と呼ばれていて、それ以外の部分は「高地」と呼ばれています(「海」には水があるわけではありません)。「海」の部分はなだらかで標高も低いのですが、「高地」の部分はクレーターの多い、険しい地形になっています。「海」と「高地」の色が違うのは、その場所を作っている岩石の種類が違うからで、「海」は玄武岩という岩石が多く、「高地」は斜長石という岩石が多く含まれると分かっています。

一方で、月の裏面(右側の写真)は表面と比べると模様が少なく殺風景に見えますね。大きな「海」は見当たらず、ほとんどが「高地」でできています。

なぜ、このような表と裏の違いができたのでしょうか…? 実はこの疑問は、月の裏面の写真が撮られた頃からずっと「月の裏側高地問題(Lunar Farside Highlands Problem)」と呼ばれている問題です。近年発表された研究の一つに、月の誕生のメカニズムと大きな関係があるとする説があります。次回は、この月の裏面の謎を解決する研究結果について紹介したいと思います。

コメント